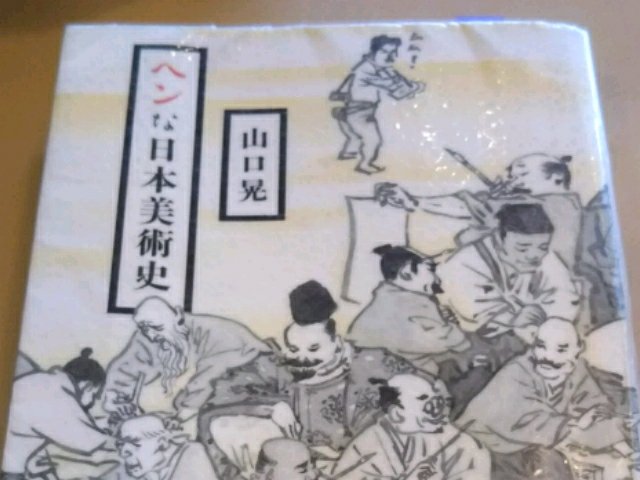

へンな日本美術史

以前に読んだ『本気になって何が悪い』で紹介されていたことと、著者である山口晃さんの絵が好きなので読んでみた。

粒子の細かい墨、黒というより青み、透明度、色の奥行き

印刷では再現できない、材質と塗料

人間の目は常に動いており、画面から受ける光の角度も変化する

筆のクセがでるのは、力を抜いて描く部分。目鼻口は注意して描くが、耳などは力が抜ける。

日本画の特徴:仕上げすぎない。

白描画

・奥行きを表すような線などよりも、画面構成の心地よさを優先。

・詞書があることで、全く違う次元の空間があらわれる

・文字を絵に取り込み、さらに文字で絵を描いてしまう。

・現実を写すより、どこに何を置いたら良い感じか、感情が優先

・紙の地(白)がほのまま空間になる。後から塗れないという制限が逆に表現になる

・黒の使いかた:画面を引き締める物に置く(髪や烏帽子

一遍聖絵、絹にかかれた絵(絹本

・白をのせた瞬間に変化する

・絹に描くことの不自由さを活かす。画材の質を逆手に、白という色の特性を最大限に引き出す

・油絵の白も、白の置かれた層が、絵の層を見る手がかりになる

現実としてはあり得ないポーズでも、絵としては正解

子どもの絵は、塗りたい色で塗り、描きたい所に描く。ムダがない。考えだすとおかしくなる

絵としての完成度が高いのは、現実の部分とイメージの部分との中間を表したもの

歌舞伎の化粧が派手なのは舞台で映えるため。どこで見られるかという環境を考慮する必要がある。

絵が表装や額縁でどこにでも置けるようになった分、場所との関係が希薄になってしまった。

オリジナリティはどこから生まれるか:軸があれば、オリジナリティなどはそのゆらぎから生まれる

静止した動態:「外す」「崩す」ことにより中心からの距離がうまれ動きを含む

外すには中心がわかっていること

10の手間を全体にかけると完成度は5にしかならない。顔に8、残りを2にすると完成度が7、8と上がる

モンタージュより似顔絵のほうが犯人が見つかりやすい。

似顔絵は「こんな感じ」というだけで、相手の頭のなかで修正できる余地がある

日本の美術教育は中学まで。中途半端で終わってしまい、トラウマしか残らない。

(大人はどのように美術を学べばよいか

絵描きのウソは、観た人の心のなかに「本当」が焦点を結ぶよう、事実を調整した結果

上手い人の投げやりな絵より、下手でも一生懸命さは伝わる

対象の内面に迫るために

・西洋は細部まで忠実に描く

・日本は写実よりも「らしさ」を優先し、記号化された表現「型」にのせて鑑賞者に実を託す

写実でないところで実を捉える

売れるものは必然的に時代の空気を反映している

その時代を掘り下げて、人の世の基底部に届いていれば、現在性と普遍性が両立する

応挙の画論

・絵の確認は白日・昼の光で

・写生は実物よりも大きく見えてしまう。矯正法として鏡を見て描く、望遠鏡を見て描く

鏡:正像ではなく虚像の違和感があることで、観察が自覚的になる

望遠鏡:片目で見ることで、両目で見たときの立体視による形のゆらぎを取り除く

・面的に描いて輪郭線は控える

きちんと真似る

絵面をトレースするのではなく、絵の構造を真似る

筆運び、そのための体の動かしかた、描く順番、描く所、描かない所、対象を捉える観点などなど

見ながら描くと筆が止まる

一気に描く筆勢、筆跡を活かすには、頭のなかに焼き付け、記憶でかく。若冲は「神気」が見えてから描いた

日本なんぞに閉じこもってないで世界と勝負しろ

ゲルハルト リヒター

バルール(色

ヘンリー ダーガー 非現実の王国で

前賢故実