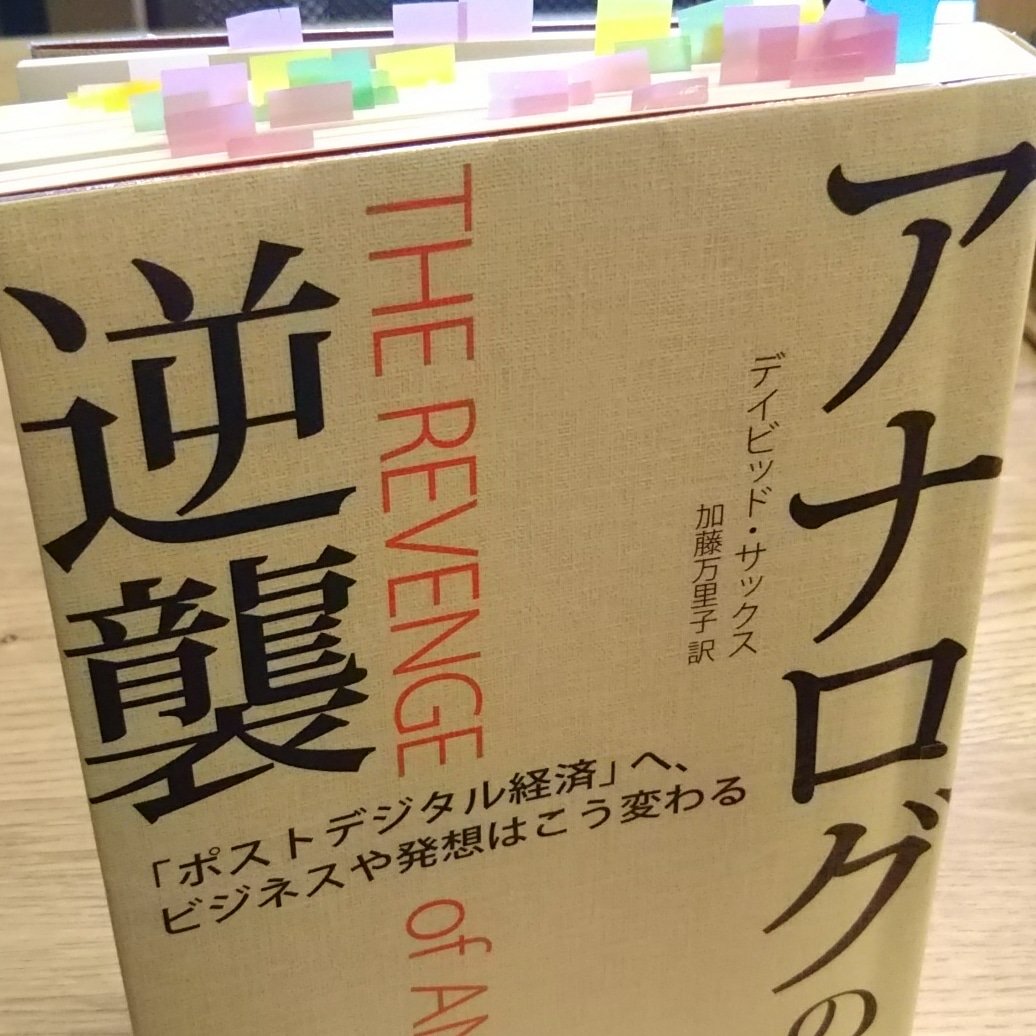

アナログの逆襲

「ポストデジタル経済」へ、ビジネスや発想はこう変わる

「ポストデジタル経済」へ、ビジネスや発想はこう変わる

デジタル音楽の手軽さと便利さが、音楽を聴く楽しみを吸いとってしまった

モノに触れる喜び

すでに出回ったレコードはモノもして存在し、簡単に消滅しない

損得は重要じゃなく、ブランド認知を上げる

レコード盤が回転するのを見ていると、キャンプファイヤーの周りに座っているような気分

制限があることで作業が進む。とことんやればキリがない

デザインで運動感覚を重視

人間は感覚によって肉体的な刺激を受ける必要がある

フィジカルなモノと経験が不可欠

モレスキンがアナログ文化のアイコンになれたのは、物語・架空のエピソード

物理的に限られた空間は、創造できる自由があることを意味する

頭のなかのアイデアを外にだす一番簡単で普遍的な方法は紙とペン

デジタル世界は時間を浪費する機会がいっぱいある、時間管理の敵

デジタルは過去のテクノロジーに愛着がない、アナログは歴史や伝統がプレミアムになる

アナログの特徴:人間とモノの間で成り立つ経験

デジタルと競合して生き残ったアナログ企業は、製品で何かが経験できるという信頼を築き強調できた

e-mailは読まずに消去されるが、封筒は開封される

デジタルの欠点:絶えず変化し新しいものは一から学び直さなくてはならない

完全ではないことの素晴しさ

モログラフィー10の黄金律

・どにでもカメラを持っていく

・昼でも夜でも

・素早く状況を判断して撮る

・できるだけ接近して撮る

・考えない

・すばやく

・仕上がりは予測できない

・撮ったあとも受け入れる

・カメラは生活の一部

・ルールに煩わされない

完璧な写真の技術論ではなく、写真撮影の解放哲学

アナログの欠陥をセールスポイントに変える

映画撮影で、CGではなくセットを組み、小道具を作り、演者がメーキャップをすることで、リアルな存在感が出る

ネットワークの繋がりは多くを期待しない分、孤独である

社会的交流を持ちたいという欲求

いつまでも残る紙の永続性とオンラインでは得られない信頼

デジタルの収益性は必ずしも良くはない、低価格に高いコスト

デジタルユーザーより、アナログユーザーのほうが価値が高い(愛着、忠誠心)

雑誌には読み終えた満足感がある

始り、中間、終りがある

際限ない選択肢は恐怖、苦痛

客は助け(接客)を求めている

デジタルにはない

消費者はコミュニティーのフィードバックとわくわく感が欲しい

ここで買いたい、と思ってほしい

テクノロジー業界はごく少数なの企業が、独占する

デジタル経済は格差の拡大させる

雇用が高賃金の専門職と、低賃金低スキルの仕事に二極化するため

21世紀のスキル

イノベーションに必要な基本要素

創造性、コラボレーション、批判的思考、コミュニケーション、共感、失敗

オンラインではなく、教室で仲間や教授に質問することで学んでいる

デジタル業界ほどアナログを重んじる

紙とペン、瞑想、

プログラマーはひらめくとすぐにコードを作成する悪い癖がある。一度コードを作ったら、それしか見えずに視野がせまくなる

集中して考える続けるのではなく、考えるのを止めて一度忘れるとうまくいく

アナログの魅力

フィジカル、身体的

モノとしての存在感

身体を介した認知、コミュニケーション

五感を刺激

創造性、即興性

セレンディピティ偶然の発見

・時間管理法 GTD

・モログラフィー