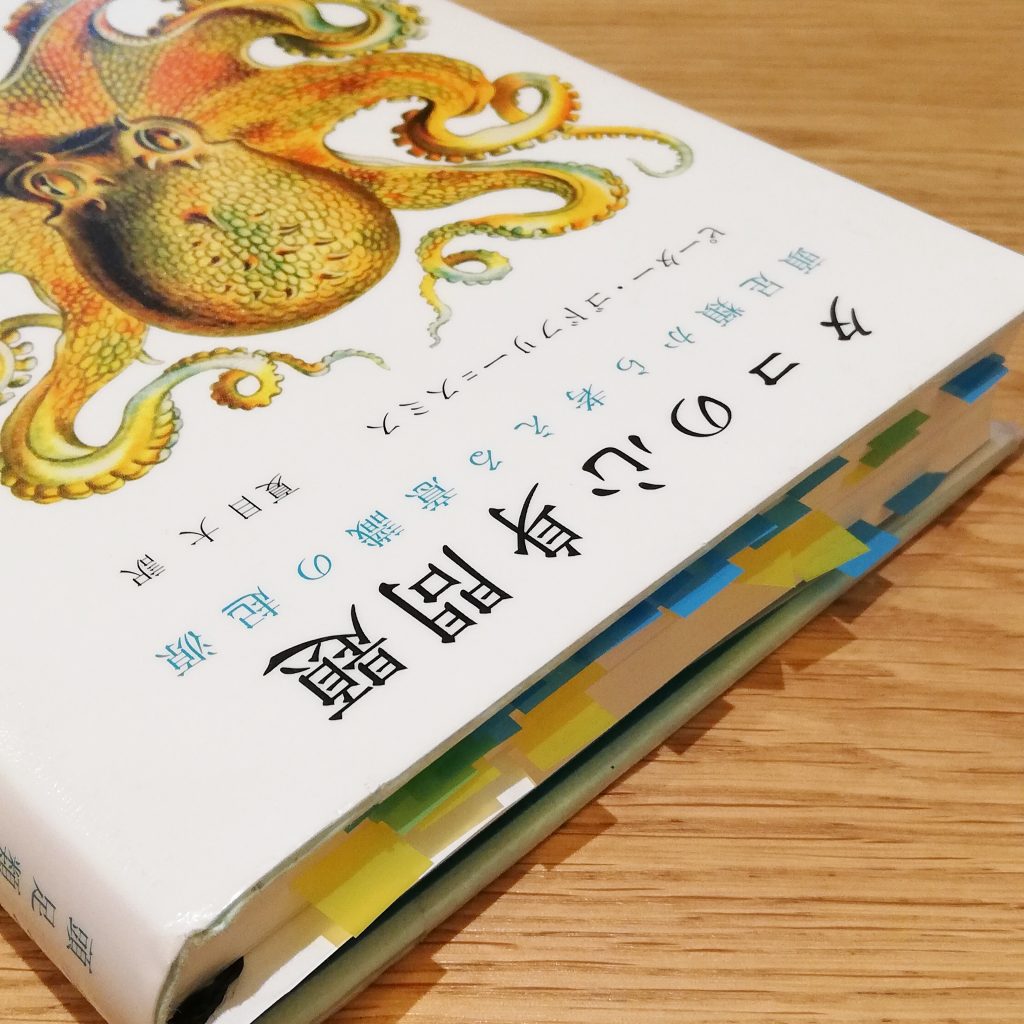

タコの心身問題

頭足類から考える意識の起源

進化の歴史のなかで、タコと人は鳥や魚より前に分かれた、それぞれまったく違う進化の過程にも関わらずタコは大きな脳と心が生まれた

身体構造も脳のあり方もまったく違う生物の心は想像しがたく、まさに異星人のようだ

進化のどこかの時点から主観的経験を進化させ、自分がどういう生物であるかを感じられるようになった

大腸菌も味やにおいを感じとる

動物は多数の細胞が協調することで生きている

動物の進化は、一部の細胞が自らの独立性を下げ、全体の一部として機能すらことを選んだことから始まった

動物はほぼすべて神経系を持ち、一部の特殊な細胞が集まったものが脳として機能している

ニューロンの活動

電気的興奮:細胞内の活動電位の変化

化学物質の放出と感知:ニューロン間で化学物質をやりとりし活動電位を変化させる

食物から得たエネルギーの4分の1は脳のために使われる(コストがかかる)

行動をおこすことは難しい、身体を構成する多数の部分が協調しなくてはならない

感覚-運動観

行動-調整観

硬い骨を持たない生物は化石が残らない

カンブリア紀の急激な進化は、動物同士の関わり合い(食う食われる関係)が増えたから

カンブリア情報革命:複眼単眼などの目を持つようになり、取り込む情報が増え、処理する感覚器が発達した、判断を下す情報処理も複雑になる

タコは可能性の塊、身体の形を無限に変えられる

ニューロンの数は無脊椎動物のなかでは異常に大きく犬に近い

知性を評価するための基準は、どこにもない

生態の違う動物は得意なこともそれぞれ違う

タコの脳は脊椎動物の脳と構成が違う

比較や対応ができない

タコのニューロンの多くは腕にある

名誉無脊椎動物

タコは好奇心が強く、順応性がある、冒険心があり、日和見主義なところもある

頭足類の場合、食道が脳の中央を貫いている、神経系全体で脳はごく一部でしかなく、重要な部分は身体のあちこちに分散している

腕のニューロンは合計すると脳の2倍あり、腕単独で基本的な動作ができる、腕には触覚のほかにも味覚やきゅうかくもある

タコの神経は部分ごとに機能する場合と、脳の司令のもと中央集権的に機能する場合の混合で働いている

神経系は、他の部分同士の協調の問題への解決策として進化してきたのではないか

身体化された認知:認知するのは脳だけでなく各身体も認知できる、している

タコにも認知の身体化はあるが、我々と身体の構造が違いすぎるため理解することは難しい

ホワイトノイズから意識へ

意識はどのように生まれたか、最初はホワイトノイズのようなものだったのではないか

意識の説明には連続性が必要

知覚、行動、記憶、それらはある時急に生まれたわけではなく、その元になる何かが徐々に変化して生じた

主観的経験は生命の根幹ともいえる現象

人間として生きている事実を自分で経験できるということ

自分と外界の区別

生物は外界に影響をあたえる

知覚と行動の相互作用

知覚の恒常性:同じものでも視点を変えると見え方が変わるが、それは同じものだと理解できること、変化の影響を無意識のうちに打ち消している

情報処理の裂け目:片方の目で見て理解できたことが、反対の目で見ると理解できない、左右の片方の脳にしか伝わらない、脳が2つに別れていることに起因する

カエルの脳は一つに統合された視覚世界を持っていない、違う種類の視覚情報の流れがいくつも存在しているだけ、人間の「見る」とは違う世界

グローバルワークスペース理論

脳が処理する情報のうち、意識にのぼるのはワークスペースに入ってきたもののみ

ワーキングメモリ

今現在の思考や作業に直接必要な情報を短時間だけ蓄える記憶域

ワーキングメモリの要素

音韻ループ:内なる声のような想像上の音声

視空間スケッチパッド:想像上の映像や形状

中央実行系:上記2つの活動を制御する

私たちの内面では絶え間なくおしゃべりが続く、そのおしゃべりから逃れるために瞑想が必要なほど

主観的経験は、もともと単純な形態の主観的経験があり、神経系が複雑に進化し新たな機能が加わったことで変化していったのではないか

人間本性論

自己とは何か、自分の中に変わることなく存在し続けるものなど何もない、常に変わり続ける物質(細胞)とその中でやはり常に変わり続ける表象や感情の集合体であり、さまざまな知覚によって成り立っている

自分の内側には常に内なる声が流れている

発話には物事を順序立てる効果がある

会話をするうちに思考が整理されたり、分散していた注意が特定の事象に向かうこともある

言語化することは複雑な思考を助ける

人の祖先が言語を使い進歩させたことで、思考の流れを長くたどることを可能にし、知力を向上させた

ただし、言語を持たなくても複雑な思考をしている動物もいる

内なる声の効果

順序正しく行動できる

自分を律することができる

思考実験ができる

外界の状況を知り、外界に情報を発する、自分以外の生物とのコミュニケーション手段が、内面化された

信号の内面化

細胞が互いの動向を察知し信号を送りあう

→多細胞生物を作る→新しい制御機構として神経系になる

言語の内面化

自分の内面でのコミュニケーション手段

→より高度な思考、意識や自我

遠心性コピー

私たちが行動を取るとき、脳から筋肉への命令とともに、同じ命令のコピーが脳内の知覚を扱う部分に送られる

→自分の行動を自覚できる

タコはなぜ大きな脳を持つのか

高いコストの割に短命(2年程度)で知識を活かせない

身体と心の進化

単細胞生物

最初の神経

左右対称の身体

脊椎と無脊椎

感覚器官 外から内へ情報を取り込む

運動能力 外界への働きかけ

神経をもった→内向きの機構が生まれ、多細胞生物を構成する各部の働きを調整

生物同士の関係も変化 食う食われる

脳の発達

人間とはとても自己中心的なもの、そのことに気づかずに自分たちを唯一無二の存在だと思っている

タコのエピソード

人の顔を識別し記憶している

人に対して好き嫌いがあり

嫌いな人には水をかける

水槽の電球を壊して遊ぶ

脱走する

・思考と言語

・遠心性コピー